Sur les huit millions de soldats français mobilisés pendant la Première Guerre mondiale, plus d’un tiers ont été blessés, parfois à plusieurs reprises. L’artillerie, de plus en plus efficace, cause à elle seule plus de 70% des lésions. Comment évacuer les soldats touchés ? Comment les soigner, dans des conditions d’hygiène souvent mauvaises ?

Recevoir une balle ou un éclat d’obus dans le corps, c’est le début d’un long parcours, comme l’explique à ses proches le sergent dionysien Abel Tissot, blessé au chemin des Dames le 6 juin 1917. Il faut d’abord, soit par ses propres moyens, soit grâce à des camarades ou des brancardiers, parvenir jusqu’aux postes de secours installés sur le front :

Une grenade boche m’éclatait [sic] dans les jambes, me blessant à la cuisse et ceux qui se trouvaient à côté de moi ; de tous je suis le moins touché : des contusions à la cuisse droite, derrière le genou, dans le gras de la jambe. Immédiatement, 2 camarades m’emmenaient sur leurs épaules au poste de secours, où l’on me fit mes 2 pansements. [1]

Mais les postes de secours ne peuvent que réaliser un premier tri des blessés et procurer des soins sommaires. Ensuite, le soldat est emmené dans une ambulance (hôpital sous tente ou baraquement) à une vingtaine de kilomètres du front. Un second tri est fait en fonction des blessures. Puis des soins plus approfondis peuvent être donnés :

Peu de temps après, […] une automobile nous dirigeait à Soissons, d’abord dans un hôpital où je fus piqué contre le tétanos puis à l’ambulance Saint-Paul où l’on m’a extrait un éclat gros comme un grain de maïs. [2]

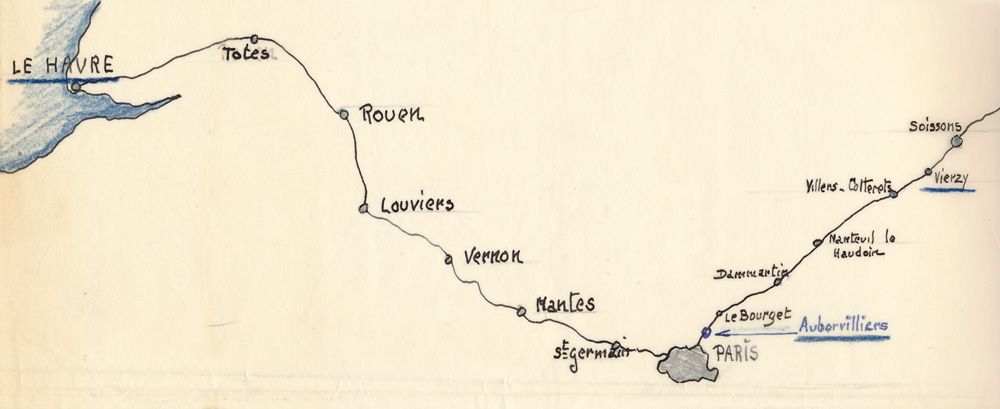

Une fois opéré, quand il est transportable, le blessé est évacué par train sanitaire dans un hôpital de l’arrière. C’est ainsi qu’Abel décrit son voyage dans une lettre datée du 13 juin 1917 :

J’ai quitté l’ambulance de Soissons le 9 [juin] dans l’après-midi, une auto m’a conduit à Vierzy, patelin qui se trouve sur la ligne de Paris. Le 10 je prenais le train pour descendre à Aubervilliers […]. Le 11 à 7h du soir, je reprenais le train dans la direction de Beauvais, Rouen et hier matin je débarquais au Havre, une auto venait nous chercher à la gare et nous conduisait au Grand Hôtel Frascati qui est transformé en hôpital. [3]

Pour se retrouver à l’abri dans un établissement de l’arrière, il faut donc survivre à ce périple, où le temps d’attente, les mauvaises conditions d’hygiène, le manque de moyens (les opérations se font souvent sans anesthésiant)… font que l’on peut mourir d’une blessure a priori anodine. C’est ce qui est arrivé par exemple à Gabriel Philippe, fils du maire de Saint-Denis, dont la plaie à la jambe, sans gravité au départ, s’est gangrenée.

Pourtant, la guerre s’enlisant, une « bonne » blessure apparaît à certains comme une chance. Un ami d’Abel Tissot lui écrit ainsi en juin 1917 :

Si tu ne souffres pas trop, je suis heureux que tu sois blessé, ne crois pas que je sois assez méchant pour te souhaiter du mal, non, mais parce que tu seras à l’abri des coups pour un petit moment [4].

[1] Archives municipales de Saint-Denis, 82 S 55/1984, vues 2 et 3. Abel a été blessé le matin du 6 juin 1917 et il écrit ce courrier le 7 juin 1917.

[2] Archives municipales de Saint-Denis, 82 S 55/1984, vue 3.

[3] Archives municipales de Saint-Denis, 82 S 55/2000, vue 1.

[4] Archives municipales de Saint-Denis, 82 S 41/131.